現在位置: 杉並区公式ホームページ > スポーツ・文化 > 杉並区立郷土博物館 > 常設展示室「杉並の歴史を知る」

印刷

ここから本文です。

ページID : 2128

更新日 : 2025年8月5日

常設展示室「杉並の歴史を知る」

目次

常設展示室のご案内

常設展示室をひとめぐりすると、原始・古代から中世、近世、近現代へと続く、杉並のおよそ3万年の歴史のあゆみが理解できるようになっています。ここでは簡単に常設展示室をご紹介します。

常設展示室の様子

前に見えるのは、杉並の地形や遺跡の分布を示した模型です。奥にみえる大きな絵は、大正時代に描かれた高橋松亭という画家による「高井戸の夕立」という作品です。これは実在の風景というよりも、昔を偲んで描かれた、杉並・高井戸のイメージ画です。当館のシンボルとなっています。

すぎなみコレクション

|

このコーナーでは、杉並の歴史や文化に関する資料の中から、新しい博物館の収蔵資料や、今話題の資料、季節に即した資料などを、随時更新して展示していきます。 |

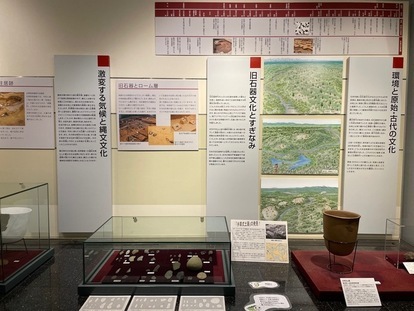

原始・古代のすぎなみ

原始・古代の展示では、旧石器時代から古墳時代までの環境の変化に注目し、杉並に住んだ人々のくらしに関して紹介しています。

各時代の景観を、さまざまな視点から分析して復元したイラストと、各遺跡より発掘された遺物(石器や土器)から、原始・古代の杉並をイメージすることが出来ます。

武家政権と人々のくらし(中世)

中世の展示では、戦乱の時代における杉並の様子を紹介しています。

大宮八幡宮境内出土の瓦や、大宮や阿佐谷の名がみられる熊野信仰に関する資料、戦国時代では中野区の宝仙寺に遺された後北条氏朱印状などを紹介しています。

人々の生活に関しては、板碑の分布状況から鎌倉街道の痕跡を探ります。

泰平のもとの発展(近世)

泰平の世の中となった江戸時代は、人々の生活が発展していった時代でした。右手にみえる制札は、小田原合戦の際に大宮八幡宮が豊臣秀吉方から下されたものです。近世の展示では、小田原合戦という関東における戦乱の終結から始まります。

江戸時代、杉並には20の村がありました。村に残された文書史料から、人々の生活の状況を紹介していきます。

「高井戸の夕立」の前に、甲州道中高井戸宿の復元模型があります。こうした模型から、江戸時代の杉並の景観を想像することが出来ます。

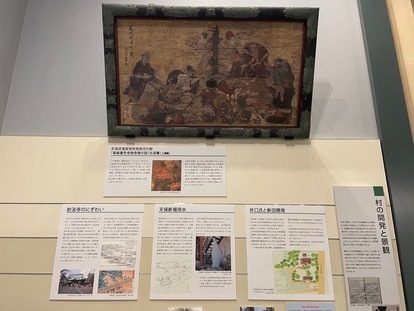

この板絵は、葛飾北斎の高弟である魚屋北渓(ととやほっけい)の文政4年(1821)の作で、生前の北斎を知る者が描いた肖像画が含まれている極めて貴重な資料です。資料を所蔵している妙法寺では一般公開していないため、これまでなかなか目にすることができなかった資料でしたが、今回板絵のレプリカを作製し、杉並区立郷土博物館で公開しました。

近代化と人々のくらし(近現代)

明治になると20カ村あった杉並地域の村は、杉並・高井戸・井荻・和田堀内村の4ヶ村に統合され、東京府の管轄となりました。

関東大震災後は東京の近郊住宅地として人口が急増し、その風景も著しく変化しました。

ここでは、明治以後・震災以後・戦中期・戦後までの4つの節に分け、めまぐるしい変化を遂げた杉並の風景、人々の営みに注目した展示をご覧になれます。

杉並にくらした文化人

昭和のはじめ頃には、関東大震災をきっかけとして、多くの文化人が杉並に移り住みました。特に、阿佐ヶ谷・荻窪あたりに住んだ「文士」と呼ばれる作家たちを中心とした「阿佐ヶ谷会」について、井伏鱒二の愛用品とともに紹介しています。

また、荻窪に暮らし、桃井第二小学校の校歌を書いた与謝野鉄幹・晶子夫妻についても紹介しています。

お問い合わせ先

ここまでが本文です。