現在位置: 杉並区公式ホームページ > スポーツ・文化 > 杉並区立郷土博物館 > 郷土博物館の資料紹介 > その他資料

印刷

ここから本文です。

ページID : 2145

更新日 : 2024年1月16日

その他資料

目次

渡邉錠太郎及び同邸関係資料 籃胎漆器座卓

杉並区指定有形文化財(歴史資料)

| 年代 | ― |

|---|---|

| 寸法 | 縦910×横1,200×高さ330(ミリ) |

| 解説 | この資料は、荻窪にあった渡邉錠太郎(明治7年~昭和11年(1874~1936))の私邸で使用されていた座卓です。荻窪に住んでいた渡邉錠太郎は教育総監を務め、二・二六事件で暗殺されました。 渡邉錠太郎は二・二六事件の際に、娘にこの座卓の影に隠れるように合図し、自らは襲撃者に応戦して銃撃されました。座卓にはこの時の銃弾の跡が残されており、二・二六事件の現場が杉並にもあったことが分かります。 |

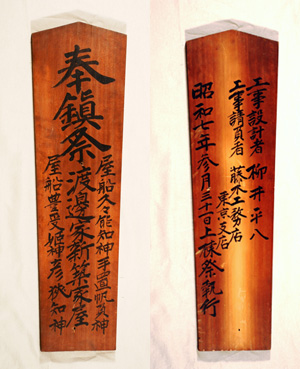

渡邉錠太郎及び同邸関係資料 棟札

杉並区指定有形文化財(歴史資料)

| 年代 | 昭和7年(1932) |

|---|---|

| 寸法 | 縦920×横265×厚さ28(ミリ) |

| 解説 | この資料は二・二六事件で暗殺された教育総監渡邉錠太郎(明治7年~昭和11年(1874~1936))の荻窪の私邸にあった棟札です。 渡邉邸を設計したのは、阿佐ヶ谷に住んでいた柳井平八(明治21年~昭和20年(1888~1945))です。柳井平八は陸軍技師を務め、陸軍が管轄していた靖国神社の建築物や、軍関係者の私邸などを設計しました。 棟札の裏には「工事設計者 柳井平八」と記されており、渡邉邸と柳井平八の関係が分かります。 |

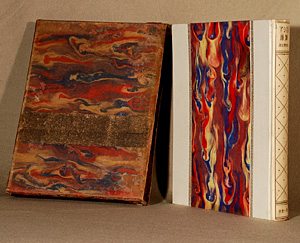

大田黒元雄 著 『露西亜舞踊』

| 年代 | 大正15年(1926) |

|---|---|

| 寸法 | 縦255×横195(ミリ) |

| 解説 | この資料は、大田黒元雄(明治26年~昭和54年(1893~1979))が執筆した『露西亜舞踊』という書籍です。 大田黒元雄は、大正時代から昭和時代にかけて日本における西洋音楽の普及に努めた音楽評論家です。ロシア舞踊についてストラヴィンスキーの「火の鳥」などの作品を挙げながら紹介しており、それまで日本にあまり紹介されていなかったロシアなどの音楽を日本に紹介した大田黒元雄の業績の一端が分かる資料です。 荻窪に居住していた大田黒元雄の邸宅は死後、杉並区に寄贈され、現在では「杉並区立大田黒公園」として活用され、区民の憩いの場となっています。 |

昆虫標本群

| 年代 | ― |

|---|---|

| 寸法 | ― |

| 解説 | この資料は、かつて杉並に棲息していた昆虫や現在杉並に生息している昆虫などを収集した約150箱の昆虫標本です。これらの標本を通して、杉並区内の自然環境の変化や区内に生息する昆虫の生態などの一端を読み取ることができます。 この昆虫標本は、東京大学総合研究博物館協力研究員で荻窪在住の昆虫学者須田孫七氏(昭和6年~平成30年(1931~2018))が採集し、郷土博物館に寄託されているものです。須田孫七氏は、「東京の昆虫相の変遷史」の研究を行うとともに、杉並区の自然環境調査などでも活動をしています。 |

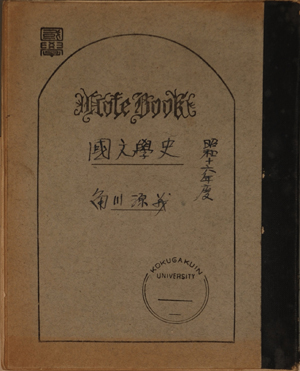

國學院大學の「国文学史」(折口信夫講義)受講ノート

| 年代 | 昭和16年(1941) |

|---|---|

| 寸法 | 縦205×横165(ミリ) |

| 解説 | この資料は、角川源義(大正6年~昭和50年(1917~1975))が、國學院大學在学中に受講した講義「国文学史」を記録したノートです。講義は民俗学者の折口信夫が担当しました。 角川は、角川書店を創業して出版に携わるとともに、俳誌『河』を創刊し、俳句文学館建設にも尽力するなど俳句の興隆発展に努めたほか、国文学者としては伝承文学の研究などで多大な功績を残しました。角川は折口の『古代研究』を読んだことをきっかけに國學院大學への進学を志しており、この資料からは角川の国文学への関心の一端がうかがえます。 荻窪に居住した角川の邸宅は死後、杉並区に寄贈されました。現在では「角川庭園・幻戯山房 すぎなみ詩歌館」として、区民の文化活動の拠点になっています。 |

お問い合わせ先

ここまでが本文です。