現在位置: 杉並区公式ホームページ > スポーツ・文化 > 杉並区立郷土博物館 > 郷土博物館の資料紹介 > 考古資料

印刷

ここから本文です。

ページID : 2141

更新日 : 2025年4月30日

考古資料

目次

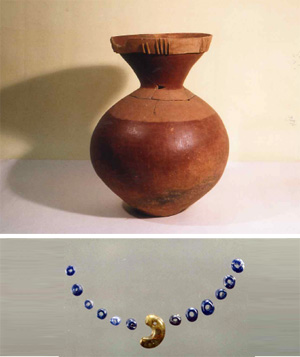

和田堀公園・大宮遺跡方形周溝墓出土 土器、勾玉、ガラス玉

杉並区指定有形文化財(考古資料)

| 年代 | 弥生時代 |

|---|---|

| 寸法 | ― |

| 解説 | これらの資料は、昭和44年(1969)に都立和田堀公園・大宮遺跡で発見された方形周溝墓から出土した遺物です。土器は弥生時代後期の土器としては彩色と精巧な施文を有しており、成熟した文化を示すものです。また、玉類は墓の主体部付近から出土しており、被葬者が生前に着用していたままで埋葬されたものと考えられます。 方形周溝墓との関連から、弥生時代の地域性(善福寺川という小河川流域の独自的発展)と社会的発展段階を論じる際に欠くことのできない貴重な資料です。 |

高井戸東遺跡出土局部磨製石斧

杉並区指定有形文化財(考古資料)

| 年代 | 旧石器時代 |

|---|---|

| 寸法 | 縦47×横44×厚さ18(ミリ) |

| 解説 | この資料は、昭和51年(1976)に高井戸東遺跡で発見された石斧です。局部磨製石斧とは、刃部(先端部)のみを人為的に磨いた石斧で、木材の伐採・加工、大型動物の骨を叩きわるなどのために使われたと考えられています。この石斧は、関東ローム層第X層から出土したもので、約3万4千年前に使用されていた、日本でも最古の部類に属する石器です。 |

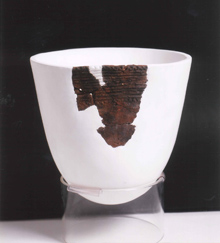

向ノ原遺跡B地点出土隆起線文土器片

杉並区指定有形文化財(考古資料)

| 年代 | 縄文時代草創期 |

|---|---|

| 寸法 | 縦64×横55×厚さ5(ミリ) |

| 解説 | この資料は、昭和61~62年(1986~87)に向ノ原遺跡B地点で発見された土器片です。隆起線文土器とは、細い粘土を貼り付けた後、断面を三角形につまみあげて文様をつけ、つけた文様の間をヘラのような道具で整形したものです。 隆起線文や爪形文の土器は、縄文時代草創期と呼ばれる縄文時代の初期のものであり、杉並区における縄文時代文化の出発点あるいは定着期を示唆する資料です。 |

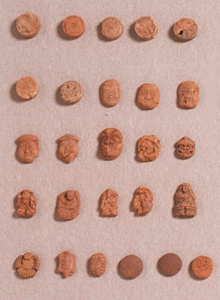

向山遺跡出土泥めんこ

杉並区登録有形文化財(考古資料)

| 年代 | 江戸時代後期 |

|---|---|

| 寸法 | ― |

| 解説 | この資料は、昭和62~63年(1987~88)に向山遺跡で発見された泥めんこです。泥めんこは、江戸時代中期に登場した子供の玩具で、およそ10円玉程度の大きさの素焼きの土製品です。また、武蔵野台地東部から下総台地にかけて集中的に出土することが知られていますが、江戸を中心に近郊地域において流行した庶民の玩具と考えられています。 江戸を中心に流行していた玩具が杉並区においても普遍的に分布していた事や当時の庶民・子供の遊びの一端を示す資料です。 |

お問い合わせ先

ここまでが本文です。