過去の企画展・特別展

郷土博物館、郷土博物館分館でこれまでに開催した展覧会です。会期は全て終了しています。

2024年度(令和6年度)郷土博物館

「杉並の高校野球 熱闘の軌跡 幻の大会から令和の大会まで」令和6年7月13日から令和6年9月1日まで

(提供:専修大学付属高校)

杉並区内では、これまでに日本大学第二高校、佼成学園高校、日本大学鶴ヶ丘高校、國學院大學久我山高校が全国高等学校野球選手権大会及び選抜高等学校野球大会(夏・春の甲子園)に出場しており、1つの自治体からの出場校数としては都内でも有数を誇ります。

本展では、これまで甲子園に出場した区内高校の熱闘の記憶を振り返るとともに、知られざる“幻の甲子園”大会にもスポットを当てるほか、次の“初出場”を目指す高校も紹介します。

2024年度(令和6年度)郷土博物館分館

区民参加型展示「南川三治郎写真展 巨匠たちの仕事場」令和6年6月15日から令和6年9月23日まで

『アトリエの巨匠たち』『推理作家の発想工房』などの作品で知られる写真家・南川三治郎(みなみかわ さんじろう)(1945年~2018年)は、美術家や小説家を仕事場ごと撮影する手法を用いて、その人物像や創作の様子を写真に収めてきました。その中には、中川一政(1893年~1991年)、鈴木信太郎(1895年~1989年)、開高健(かいこう たけし)(1930年~1989年)といった杉並にゆかりのある人物も多く含まれます。そうした杉並ゆかりの作家とその仕事場を中心に、南川三治郎が撮影してきた作品を紹介します。

-

「南川三治郎写真展 巨匠たちの仕事場」チラシ (PDF 913.9KB)

- 南川三次郎写真展 巨匠たちの仕事場 杉並ゆかりの芸術家を中心に 洋画家【馬越陽子インタビュー】(YouTube 杉並区公式チャンネル)(外部リンク)

2023年度(令和5年度)郷土博物館

「おいしいくらし」 令和6年3月30日から令和6年5月12日まで

電気炊飯器や電子レンジをはじめ、ミキサーやトースターなどの家電製品の登場により、「料理」の概念は大きく変化し、「おなかを満たすものをつくる」だけでなく、「楽しむ」ものという要素が加わりました。

本展では昭和時代の調理器具を中心に、「調理」や「食事」がどのように変わってきたか、また、現代の調理器具につながるユニークな器具や、近年人気が高まっている昭和時代のガラス製品などを紹介します。

令和5年度特別展「大正天皇の后 貞明皇后展」 令和5年10月21日から令和5年12月10日まで

貞明皇后の生涯に大きな影響を与えた杉並との関わりに焦点を当てるとともに、大正天皇病気平癒のため祈祷が行われた大乗寺に下賜され、当館に寄贈された品々など、関連資料を展示します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

当展覧会は図録を販売しています。

以下、博物館の刊行物のリンクからご注文できます。

令和5年度特別展「大正天皇の后 貞明皇后展」展示図録

価格:700円

「昆虫展inすぎなみ2023」 令和5年7月15日から令和5年9月18日まで

昆虫は地球上でもっとも種類や数の多い生き物です。分かっているだけでも世界で100万種、日本では3万種以上の昆虫がいます。昆虫は私たちの暮らしに欠かせない大切な仲間であり、さまざまな恵みをもたらしてくれる存在です。

この夏、杉並区立郷土博物館に、ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタ、モルフォチョウなど、大人気のかっこいいカブトムシやクワガタムシ、美しいチョウなどが大集合します。本格的な昆虫シーズンの夏、郷土博物館へたくさんの昆虫たちに会いに来ませんか?展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

「すぎなみの消防史」 令和5年3月4日から令和5年5月7日まで

消防・防災組織は、火災をはじめ、水害、震災などから地域社会を守る重要な役割を担い続けています。杉並消防署は、昨年10月1日に開署90周年を迎えました。本展では、杉並区の消防組織の変遷やそれぞれの時代に果たした役割について、実際に使用された消防用具などを展示して紹介します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

2023年度(令和5年度)郷土博物館分館

「発掘された弥生時代」 令和6年2月23日から令和6年5月12日まで

杉並区内からは現在160カ所を超える遺跡が発見されています。その多くは旧石器時代や縄文時代の遺跡で、これまで弥生時代についてはあまり注目されていませんでした。

しかし近年、発掘調査の増加により弥生時代を代表する遺構である環濠集落(かんごうしゅうらく)や方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)が発見され、区内の弥生時代の様子が明らかになってきました。

そこで本展では、大宮遺跡・鎌倉橋上遺跡(かまくらばしうえ いせき)・方南町峰遺跡群(ほうなんちょうみね いせきぐん)などの発掘調査成果をもとに、弥生時代の生活や葬送について紹介します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

「建築模型からみえる杉並のデザイン 公共建築と景観」 令和5年10月28日から令和6年1月14日まで

伊東忠太、前川國男、芦原義信、船越徹、黒川紀章、六角鬼丈、伊東豊雄、隈研吾、青木淳など、日本を代表する著名な建築家たちが、公共建築をはじめとする数多くの作品を杉並に残しています。今回の企画展では、杉並の主要な公共建築の模型を一堂に集め、設計図面や関係図書などとともに展示し、建築物と杉並の景観デザインとの関わりについて紹介します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

「生誕120年 棟方志功 暮らしの中の芸業(げいごう)」 令和5年7月15日から令和5年10月1日まで

今年が生誕120年にあたる世界的な版画家の棟方志功(むなかた しこう・明治36年~昭和50年)は、昭和26年から杉並区荻窪(上荻)で暮らしました。棟方がデザインを手掛けた包装紙や、自宅のトイレに描いた雪隠(せっちん)観音など、荻窪での暮らしや人々との交流を通じて生み出された作品の数々を展示します。

「淡島雅吉のアトリエ ガラスの「かたち」を求めて」 令和5年3月25日から令和5年6月25日まで

日本を代表するガラス工芸家で、商業デザイナーとしても活躍した淡島雅吉(あわしま まさきち・1913年~1979年)。杉並のアトリエに残された作品や資料の数々を通じて、その多彩な活動を紹介するとともに、淡島がガラス作品に込めた思いを探ります。

当展覧会は図録を販売しています。

以下、博物館の刊行物のリンクからご注文できます。

令和4年度 杉並区立郷土博物館分館展示「淡島雅吉のアトリエ ガラスの『かたち』を求めて」

価格:400円

2022年度(令和4年度)郷土博物館

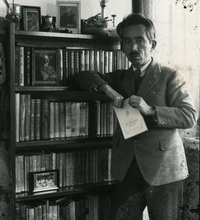

「生誕130年 詩人・尾崎喜八と杉並」 令和4年12月17日から令和5年2月19日まで

昭和12年 撮影:尾崎喜八

本展では、寄贈を受けた資料の中から、尾崎がガラス乾板・写真に残した100年近く前の杉並の農村風景や生態系の様子とともに、深い交流のあった高村光太郎ら文学者とのかかわりなどを紹介します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

当展覧会は図録を販売しています。

以下、博物館の刊行物のリンクからご注文できます。

令和4年度企画展「生誕130年 詩人・尾崎喜八と杉並」展示図録

価格:600円

区制施行90周年記念特別展「杉並激動の昭和戦前史展」 令和4年9月17日から令和4年10月30日まで

本展では「2.26事件と渡邉錠太郎」「荻外荘と近衞文麿」「愛新覚羅溥傑と嵯峨浩」に関連する資料の展示を通して、杉並区の激動の昭和戦前史を辿っていきます。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

当展覧会は図録を販売しています。

以下、博物館の刊行物のリンクからご注文できます。

区制施行90周年記念特別展「杉並激動の昭和戦前史展」展示図録

価格:700円

「JR高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅開業100周年記念 すぎなみ鉄道出発進行」 令和4年7月16日から令和4年9月4日まで

今年は日本に鉄道が敷設されて150年。そして、JR高円寺駅・阿佐ケ谷駅・西荻窪駅が誕生して100年を迎えました。3駅100周年をお祝いするとともに、JR中央線、京王井の頭線、西武新宿線、東京メトロ丸ノ内線など、区内を走る鉄道の歴史や、鉄道グッズ、鉄道建設資料などを紹介します。また、展示室には、おなじみの電車のおもちゃが走行するレイアウトや鉄道模型も登場します。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

「米 田んぼからお家まで」 令和4年4月9日から令和4年5月15日まで

日本の食生活に古くから親しまれているお米ですが、現代では食の多様化などにより、その消費量は減っています。また、都市部で田んぼが姿を消し、身近にあるお米が、どのようにして育てられているか知らない人も多いでしょう。本展示では、お米ができるまでの生産過程を農機具などから紹介し、今と昔ではお米のつくり方がどう違っているのか、未来はどう変化して行くのかについて紹介します。お子様も楽しめる展示となっています。

また、区内における稲作の歴史や、学校や地域が行っている取り組みも紹介します。

2022年度(令和4年度)郷土博物館分館

区民参加型展示「荻窪の記憶5 エピローグ・発展と変貌」 令和5年1月21日から令和5年3月19日まで

「荻窪の記憶」シリーズの締めくくりとして、これまで触れてこなかった地域、戦中・戦後という時間をカバーし、新たな切り口から荻窪の発展を振り返ります。

企画展「発掘された縄文時代 光明院南遺跡 割れた石棒のなぞにせまる」 令和4年11月12日から令和5年1月22日まで

光明院南遺跡は荻窪駅の西側にある光明院の周辺に位置しており、縄文時代を中心に長い間、人々が生活していたことを示す痕跡が発見されています。光明院南遺跡からは、昭和初期以降、これまで8度の発掘調査が実施され、土器や石器だけでなく、石棒まで多くの資料が出土しています。今回の展示では、これらの出土資料や分かりやすいイラストも使って、縄文時代の人々のくらしや祭祀について紹介します。

当展覧会は図録を販売しています。以下、博物館の刊行物のリンクからご注文できます。

「発掘された縄文時代 光明院南遺跡 割れた石棒のなぞにせまる」展示リーフレット

価格:100円

杉並区区制施行90周年記念企画展「内田秀五郎のしごと 杉並発展の基礎を築いた郷土の偉人」 令和4年9月17日から令和4年10月30日まで

明治9年(1876年)に上井草村に生まれた内田秀五郎は、同40年(1907年)に30歳という若さで井荻村長(のちに町長)に就任し、昭和3年(1928年)まで務めました。この間には、道路や街路灯、水道の敷設、駅の誘致など都市基盤の整理のほか、農業、教育、経済、産業など幅広い分野の発展に貢献しています。特に井荻村で行われた土地区画整理事業は、村長だった内田が中心となり計画されたもので、昭和10年(1935年)、約10年間をかけ事業を完了しました。この事業は、現在も多くの都市計画分野の研究でも注目を集めています。展示の様子は、YouTube杉並区公式チャンネル(動画)でご覧ください。

- すぎなみスタイル令和4年10月15日号(YouTube 杉並区公式チャンネル)(外部リンク)

-

区制施行90周年記念企画展「内田秀五郎のしごと 杉並発展の基礎を築いた郷土の偉人」チラシ (PDF 380.5KB)

企画展「杉並の源氏伝説」令和4年7月16日から令和4年9月4日まで

大河ドラマで注目されている源氏と坂東武者ですが、杉並区内にも源氏ゆかりの神社が多数あります。区内の神社に奉納された絵馬や樹木、地名の由来などから、杉並の源氏伝説を紹介します。

区民参加型展示「郊外住宅地 杉並の成り立ち 同潤会住宅から公団住宅へ」令和4年4月16日から令和4年6月5日まで

区内の住宅開発の歴史を振り返るパネル展を行います。モダンなアパートで有名な同潤会は、関東大震災被災者の仮設住宅、庶民向け長屋やサラリーマン向け戸建て住宅地を区内で手掛けています。また戦後、現UR都市機構による阿佐ヶ谷団地、荻窪団地などは、高度成長期の住宅難に応えて建設されました。住宅地の形成からみた杉並を紹介します。(実施団体:杉並たてもの応援団)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習推進課郷土博物館

〒168-0061 東京都杉並区大宮1丁目20番8号

電話:03-3317-0841(直通) ファクス:03-3317-1493

教育委員会事務局生涯学習推進課郷土博物館分館

〒168-0032 東京都杉並区天沼3丁目23番1号

電話:03-5347-9801(直通) ファクス:03-5347-9802