子どもワークショップ【もっといい杉並を一緒に考えよう!】

区では「(仮称)杉並区子どもの権利に関する条例」の制定を見すえた取組を進めるにあたり、子どもの皆さんからさまざまな方法で意見や思いをお聴きし、一人一人の意見を大切にしながら検討していきたいと考えています。

そこで!「子どもワークショップ」を開催します。子どもの権利を知って、自分たちが普段過ごしたり、あったらいいなと思う居場所について、皆さんの思いや考えをグループで話し合ってみませんか?

(子どもワークショップ募集ポスターより)

|

年月 |

内容 |

|---|---|

| 令和6年(2024年)3月 | 第4回(発表)を実施しました |

| 令和6年(2024年)3月 | 発表リハーサルを実施しました |

| 令和6年(2024年)3月 | 第3回を実施しました |

| 令和5年(2023年)12月 | 第2回を実施しました |

| 令和5年(2023年)11月 | 第1回を実施しました |

|

令和5年(2023年)11月 |

申込受付 終了 |

| 令和5年(2023年)10月 | 申込受付 開始 |

子どもワークショップ「もっといい杉並を一緒に考えよう」第4回(発表) (令和6年3月30日)

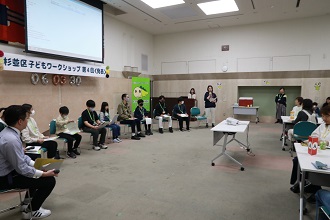

第4回は9名の参加者が、岸本区長や子どもの権利擁護に関する審議会委員に向けた発表を、杉並区役所第4会議室で行いました。当日は上記の大人に加えて、参加者の保護者も会場に見学に来ました。また、杉並区の報道番組である「すぎなみスタイル」での放映を目的とした、J:COM(ジェイコム)のスタッフによる撮影取材も行われました。

発表

第4回の流れの大枠としては、「参加者からの発表」→「区長・審議会の委員等を交えて『なにそれな?!すごろく』を使った交流会」→「意見交換会」

の3部構成で進行していきました。

まず「参加者からの発表」では、これまで参加してきた過去3回のワークショップを振り返り、参加したきっかけ、取り組んできたこと、大切にしたい思い等を司会者からのインタビュー形式で発表していきました。

大人も一緒に「なにそれな?!すごろく」

子どもワークショップの参加者からの発表終了後、発表の中でも説明のあった「なにそれな?!すごろく」を使って、区長・審議会の委員等を交えた交流会を行いました。

読みあげる

「なにそれな?!すごろく」の遊び方を子どもから大人へ説明をしながら、進行していきました。すごろくを進めていく中で、すごろく内に書かれていること以外についても会話が弾み、子どもと大人でさまざまな意見を交わすことができました。

意見交換会

すごろく終了後には、ワークショップの参加者と区長・審議会の委員で意見交換会を行いました。

意見交換で出された意見

最後に

最後に、区長から参加者全員に参加記念品が贈られ、参加者全員で記念撮影を行い、全5回(リハーサルを含む)のワークショップは終了となりました。

子どもワークショップ「もっといい杉並を一緒に考えよう」リハーサル(令和6年3月24日)

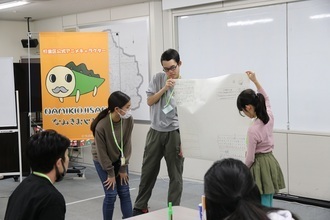

今回は、第4回で行う区長や子どもの権利擁護に関する審議会の委員に向けた発表の練習とリハーサルを、杉並区役所第4会議室で行いました。

発表練習

まず、本番と同じようにサークル状に並べられた席に座り、第3回で作成したワークシートを使って、ワークショップに参加したきっかけや、行ってきたこと、大切にしたい思い等を順番に発表していきました。

練習終了後、練習を見ていた職員等の大人からアドバイスをもらい、発表の仕方や内容をブラッシュアップしていきました。

リハーサル

次に、司会者からのインタビュー形式で本番同様のリハーサルを行いました。リハーサルの際には、同日開催の子どもワークショップ(シーズン2)の参加者が見学に来ました。

発表する子どもたちの4倍近くの人数が見学に訪れ、リハーサル序盤は緊張しながらの発表となりました。しかし、発表が進むにつれてその緊張も解け、見学に来ていたシーズン2参加者からのアンケートでも好評の発表となりました。

発表を聞いたシーズン2の参加者からの感想(一部抜粋)

「シーズン1の活動をわかりやすく知ることができてよかった」

「参加者同士が仲良く話しているのが印象的だった」

「1人1人が違う意見を持っていて面白かった」

みんなで一緒に「なにそれな?!すごろく」

発表のリハーサルを終えた後は、シーズン1とシーズン2の参加者の交流会としてみんなで「なにそれな?!すごろく」をしました。

「なにそれな?!すごろく」を初めてみるシーズン2の参加者に対して、すごろくを作ったシーズン1の参加者が説明しながら進行していきました。子どもの権利について学ぶだけでなく、すごろくをすることで参加者同士の仲も深まりました。

子どもワークショップ「もっといい杉並を一緒に考えよう!」第3回 (令和6年3月3日)

第3回は子どもの権利や杉並区の子どもの思いを伝えていくツールとして、「杉並区版なんでやねんすごろく」づくりを行いました。

ワーク1 「変だな」「あるある」のカードを作成

前回の第2回ワークショップで出された杉並区の居場所の「なんでやねん」と「あるある」に、事前課題で考えてきた家や学校、普段の生活の中での「変だな」「いいよね!」と思うことを加えて手書きでカードを作成しました。

[カード内容]抜粋

・宿題をしようとした時「宿題をやりなさい」といわれる。

・児童館の代わりに放課後居場所ができたのに、中学生になったら遊べなくなる。

・「子どもだから」「もう大人なんだから」って矛盾したことを言われる。

・先生の教え方が上手い。

・なぜ児童館などの施設の大人の人たちはあんなに優しいのか。

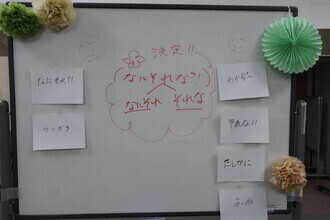

ワーク2 すごろくの名称を考える

すごろくの名称についてみんなで意見を出し合いながら考え、いくつか上がった候補をホワイトボードに書き留めました。それぞれの候補でカードを読み上げた後の「〇〇!」という突っ込みを試してみて、最終的にいい場面、悪い場面の両方がはいったすごろくであることから、「なにそれ?」という突っ込みと、「それな!」という共感の両方を入れた「なにそれな?!」すごろくに決定しました。

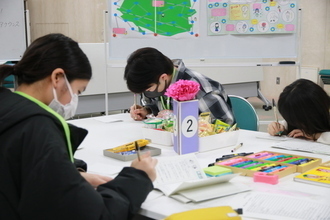

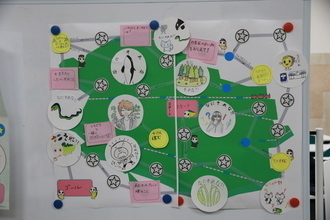

ワーク3 すごろく盤を作成

次に2グループに分かれてすごろく盤を半分ずつ作成するワークに取り組みました。「なにそれな?!」マスに好きなイラストを描いて色をつけたり、お題マス(例:杉並のよいところを教えて!、最近あったチョット嫌なこと等)やアクションマス(例:TOP(トップ)の人とビリの人が入れ替わる?!等)を考えたりしました。

最後にそれぞれのグループで作成した盤を合わせてすごろく盤を完成させました。

ワーク4 台本づくり

3月24日のリハーサル、3月30日の第4回(発表)にむけて、台本作成を行いました。ワークショップに参加した理由、参加してみての感想等を各々が振り返り、ワークシートにまとめました。

ワークショップ最終回にむけて

この後、3月24日のリハーサルを経て、3月30日第4回(最終回)において、ワークショップに参加したきっかけや、やってきたこと、大切にした思いなどをインタビュー形式で区長や子どもの権利擁護に関する審議会の委員に向けて発表します。

また、3月24日から始まる「杉並区子どもワークショップ(シーズン2)」の参加者や、第4回(最終回)に参加する大人と、作成したすごろく盤で一緒に遊ぶ時間を設けて、杉並区の子どもたちが普段の生活で考えていることや子どもの権利条約を知ってもらう機会とします。

子どもワークショップ「もっといい杉並を一緒に考えよう!」第2回 (令和5年12月16日)

第2回は杉並区役所第5・6会議室で、8名の子どもたちが講義やグループワークを通じて「子どもの居場所」について学びました。

講義「子どもの居場所」について考える

2グループに分かれて、野村武司先生の講義「『子どもの居場所』について考える」を聞きました。

居場所とは、子どもが自分らしくいられるために必要な場所、「ほっとできる場所」ということを学びました。

ワーク1「ほっとできる場所」

ワーク1ではみんなの「ほっとできる場所」を出し合いました。

はじめに個人で「ほっとできる場所」を好きなように書き出し、その後、なぜその場所が「ほっとできる場所」なのか理由と結び付けて考えました。

個人ワーク後、グループ内、全体での発表を行い、お互いの「ほっとする場所」を共有しました。

〔ほっとできる場所(理由)〕抜粋

ベッド(安心して寝れる)、学校(友達がいて話せる、遊べる)、お風呂(自由・安心)、図書館(好きな本が読める)、カフェ(静か、暖色系)、羽田空港(好きな乗り物)

ワーク2 家や学校の「なんでやねん」「あるある」

ワーク2では、ワーク1の「ほっとする場所」の発表で多かった「家」「学校」をテーマに、「変だな」と思うこと(「なんでやねん」)や「いいよね!」と思うこと(「あるある」)を考えて、自由に模造紙に書き出していきました。

それぞれが書いた「なんでやねん」や「あるある」は、グループ内で発表して共有し、その後、それぞれのグループの「家」と「学校」の「なんでやねん」「あるある」をまとめて、全体で発表しました。

いろいろと共感する点が多く、お互いの発表をうなずきながら聞いていました。

〔なんでやねん・あるある〕抜粋

【家】

・わからないところを教えてくれる。

・親はテレビを見るのに、ぼくはダメと言われる。

・歳を重ねるごとに家族の時間が減る。

【学校】

・友だちがやさしい。

・「静かになるまで〇分かかりました。」

・生徒にダメと言ったことを先生がやる。

ワークショップ最終回にむけて

発表で出た、たくさんのことを大人やいろいろな人に伝えていくために、杉並区の居場所の「なんでやねん」「いいことあるある」のすごろくを作り、ワークショップ最終回で発表します。

すごろく作成と発表に向けて、「なんでやねん」と「いいことあるある」を、考えたり、取材したりしてさらに集めてくることを次回までの課題としました。

子どもワークショップ「もっといい杉並を一緒に考えよう!」第1回 (令和5年11月19日)

小学校4年生から高校生の子どもたち9名が集まり、子どもの権利について学び、どうしたら杉並がもっといいまちになるのか、自分の意見や思いを言い、グループで話し合うワークショップを開きました。

第1回は児童青少年センター(ゆう杉並)で、施設の見学や講義を通じて「子どもの権利」について学びました。

児童青少年センター(ゆう杉並)の見学

施設職員から、ゆう杉並の設置に至った経緯や子どもの意見を尊重した運営について等の説明を聞きました。

講義「子どもの権利について考えてみよう」

施設見学終了後、グループに分かれ、野村武司先生の講義を受けました。

「権利とは生まれたときから、当たり前に持っているもの」という説明があり、身の回りで何があるかを個人で考えて紙に書き出し、全体に向けて発表しました。

次に、子どもの権利の基本的な柱となる4つの権利には何があるかを、みんなで考えました。講義が進むとその4つの権利とは「生きる」「育つ」「参加する」「守られる」であることを学びました。

講義の最後に、「当たり前に生きるために持っているもの」としてそれぞれが紙に書き出したものを、基本的な4つの権利の柱のどれに当てはまるのか、グループごとに模造紙に貼っていきました。貼り終わった後は他のグループをお互いに確認し合い、足りない考え方を追加するなど、まとめをさらに深めていきました。

みんなで一緒に「なんでやねん!」

ワークショップの最後に、「なんでやねん!すごろく」をグループごとに取り組みました。

(注)「なんでやねんすごろく」:子どもの権利条約を知るために、関西の子どもたちが作ったすごろく。子どもたちの日常の中の「なんでやねん!」が詰まったゲーム。

すごろく内では、サイコロを振り「なんでやねん!」のマスに止まると「なんでやねん!カード」を1枚引き、「子どもには食べさせないおいしいお菓子を、大人だけ夜に食べている」等の日常的に「あるある」と感じることが書かれているので読み上げます。読み上げた後は、全員で「なんでやねん!」と突っ込み、カードは影響を受けている権利に紐づけて権利シートに置きました。

そのほかのマスには、権利条約を読み上げるとキラキラの石がもらえたり、「早口言葉や歌を歌う」などの指令もあり、楽しみながら子どもの権利と日常を関連づけて考えることができるすごろくで、大いに盛り上がりました。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども政策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686